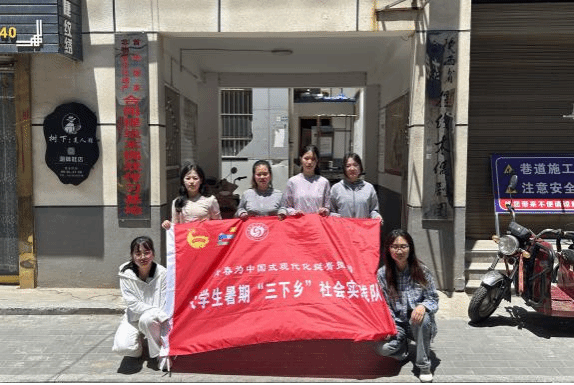

为触摸流淌在指尖的千年技艺,感受扎根于民间的文化脉搏,7月5日清晨,陕西服装工程学院“合韵非遗·青匠传承社会实践团队”带着对传统技艺的好奇与传承的热忱,开启了为期两周的暑期“三下乡”非遗探访之路。团队成员走进合阳县的村落、工坊与博物馆,在雪白的面团、灵动的木偶、鲜红的剪纸与泛黄的史料间穿梭,于匠人的指尖与历史的遗存中捕捉文化密码,在实践中领悟非遗传承的温度与力量。

走进合阳农家的院落,面香与蒸笼的热气扑面而来。正在制作花馍的李奶奶,手起面落间,一团普通的面团便有了雏形。志愿者们围在案板旁,看她指尖翻飞:剪刀轻旋出花瓣的弧度,梳子压出凤尾的纹理,红豆点缀成花蕊的点睛。“这花馍啊,婚丧嫁娶都离不开,祥龙送福气,火凤送吉利,都是咱老辈传下来的讲究。”李奶奶边做边念叨。志愿者们学着揉捏面团,却总也捏不出那份灵动,才知这看似简单的手艺里,藏着数十载的功夫与对生活的理解。蒸笼升腾的白雾里,他们仿佛看见一辈辈合阳人,用花馍寄托的期盼与祝福,也懂得了这门技艺之所以鲜活,正是因为它从未离开过生活的烟火。

在戏台前,提线木偶戏正在上演。老艺人手持线板,手指轻拢慢捻,戏台上木偶的胡须便威风抖动,翎子也随之翻飞,配合着铿锵的秦腔唱段,仿佛千年前的战场就在眼前。志愿者们凑到后台,看艺人如何用十数根细线“指挥”木偶的举手投足:“这线就像木偶的筋骨,得顺着它的性子来,急了断,慢了僵。”老艺人手把手教他们握线板,可木偶在他们手中却像个不听话的孩子,东倒西歪。看着艺人指尖的老茧,听着他讲述木偶戏曾在庙会连唱的盛况,再联想到博物馆里那尊民国木偶头,忽然明白:那提线的不仅是木偶,更是一段段被珍藏的民间记忆,是老艺人不愿让它褪色的坚守。

纸塑窗花艺人工作室里,墙上悬挂着各式立体作品,窗棂上的“福字挂角”层层叠叠,边角的祥云卷曲如真。“纸塑窗花讲究‘剪、折、卷、粘’,一刀下去定轮廓,一折显出层次感,卷出弧度见灵气,最后粘得稳才立得住。”传承人拿起一张粉纸,先剪出头饰大致形状,对折压出中缝,再将边缘轻轻卷曲,粘在绿色底纸上,一个立体的发饰栩栩如生的浮现眼前。志愿者们学着裁剪,却总在折叠时压错纹路,卷曲时力道不均,粘贴时更是手忙脚乱——直到看见他案头那摞厚如砖块的练习稿,才懂这立体的鲜活里,藏着对纸张韧性的熟稔,对造型比例的精准把控,更藏着“慢工出细活”的匠人信条。那些红纸绿纸堆叠出的生旦净丑,不仅是窗上的装饰,更是把生活愿景捏成立体模样的智慧,让吉祥寓意有了可触碰的温度。

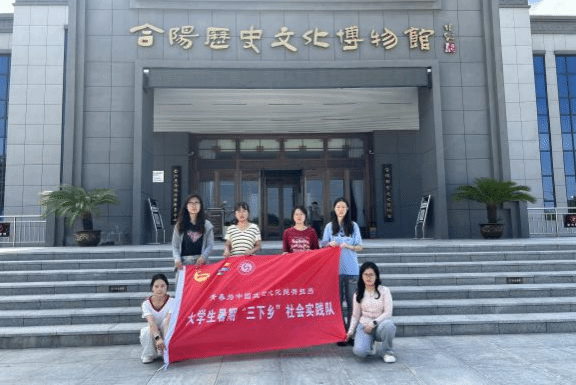

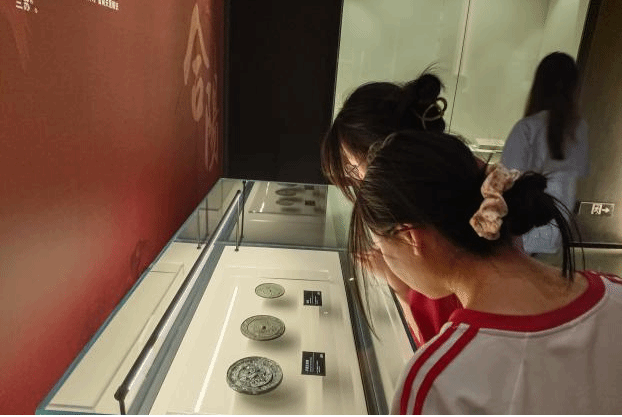

首站踏入合阳历史文化博物馆,古色古香的展柜中,静静陈列着不同年代的非遗印记:清代的“寿桃”花馍模具纹路依旧清晰,民国的木偶头面部彩绘虽褪色却难掩精致,还有上世纪的剪纸底稿上,仍能看见艺人修改的铅笔痕迹。讲解员指着一组明代的婚庆花馍实物说:“这组‘龙凤呈祥’花馍,不仅造型与现在的技法一脉相承,连面团里掺榆皮面增加韧性的配方,至今仍在沿用。”志愿者们凑近展柜,对比着手机里刚拍的现代花馍照片,突然读懂:那些在匠人家中学到的技艺,并非孤立存在——模具的弧度里藏着代代相传的审美,颜料的配方中凝结着前人的智慧,而博物馆就像一根无形的线,将不同时代的非遗实践串联成链,让他们看见了“传承”二字最具象的模样。

此次“三下乡”之旅,志愿者们在博物馆的史料中触摸非遗的历史根系,在面团的揉捏中感受生活的温度,在提线的木偶里看见技艺的坚守,在剪纸的红韵中读懂文化的密码。非遗不是博物馆里的标本,而是活在匠人指尖、融在生活肌理中的传承。新时代青年,不仅是技艺的观察者,更应成为传承的接力者,让这些指尖的智慧,在新时代的土壤里,开出更绚烂的花。