为推动中华优秀传统文化在新时代的传承与发展,陕西服装工程学院非遗文化专项实践队踏上了一段特殊的旅程——走进山西省运城市新绛县,开启了一场以“淬火成砚——科学与美学的千年对话”为主题的暑期社会实践活动,深入探寻绛州澄泥砚背后的文化奥秘与独特魅力。

实践队来到绛州澄泥砚展馆,讲解员带领实践队队员了解了澄泥砚的历史起源,山西绛州(今新绛县)澄泥砚,孕于汉,兴于唐,盛于宋,明代达到鼎盛,与广东端砚、安徽歙砚、甘肃洮砚并称中国古代四大名砚,澄泥砚为四砚中唯一的陶砚,历代奉为贡品。团队成员都对此产生了浓厚的兴趣。

黄河泥沙经千年沉积,汾河古河道孕育出制砚珍材。自秦汉陶砚萌芽,至唐代绛州匠人革新工艺:采胶泥层最细腻泥沙,经数十道工序“澄泥为骨,淬火成魂”——筛泥需四季循环以除杂质,雕纹必顺天然肌理而作,窑烧须精准控温至“泥色渐变如虹”。其成品坚润如墨玉,发墨胜过端歙,北宋米芾曾赞其“研墨如砥,存墨不腐”。明清时,乾隆御题“汾水澄泥冠四方”,更令其成皇家书斋圣物,一方砚台中尽藏黄河地理基因与中华文脉智慧。

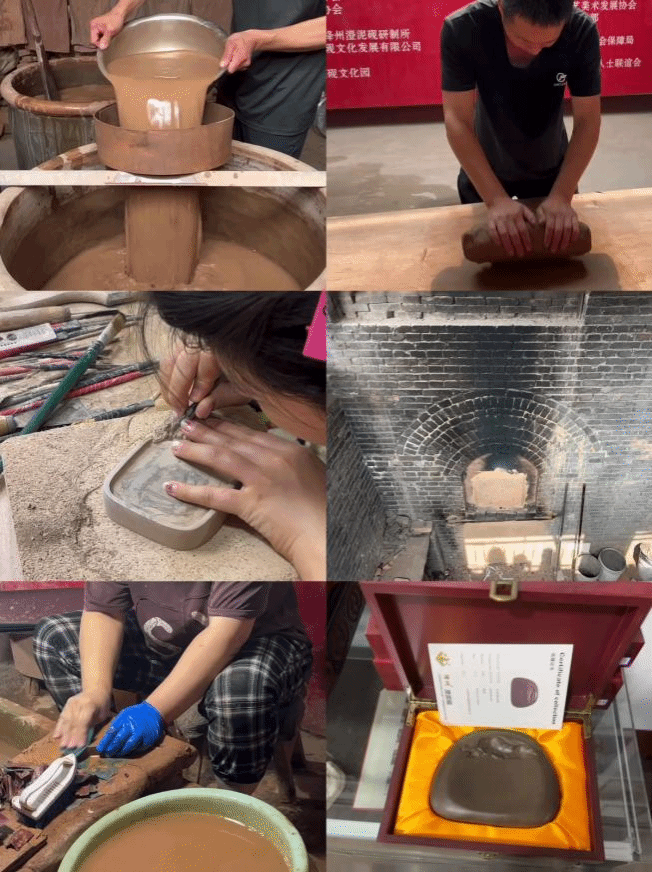

在制作澄泥砚的工坊里,实践队跟随非遗传承人学习澄泥砚的制作工序与方法。中国制砚史可追溯至新石器时代陶器研磨器,秦汉时陶砚已普及。唐代工匠突破石材限制,取汾河古河道沉积万年的胶泥层,经采泥、晾晒、研磨等十二道工序制成“水火交融之砚”。此工艺暗合《考工记》“材美工巧”思想——既借汾水千年澄泥之细腻,又承黄河文明淬炼智慧,在山西绛州(今新绛县)形成独特体系。绛州澄泥砚自此与端砚、歙砚、洮砚并称“四大名砚”,成为唯一用泥烧制的砚中奇珍。

据宋代《贾氏谈录》所载“作澄泥砚法,以瑾泥令入于水中挼之,贮於瓮器内,然后别一瓮贮清水,夹布囊盛其泥而摆之......”,即为采泥、过滤、沉淀、制坯、烘干、雕刻、烧成、刨光等工序,每一方澄泥砚都凝聚着古人的智慧和工匠的心血,历经多道工序、一年之久的打磨,最终呈现在世人面前。在历史的长河中,澄泥砚以其独特的工艺和艺术价值,在四大名砚中占据着不可替代的地位,持续散发着迷人的光彩。

由于泥料可塑性大,因而澄泥砚具有自己独特的雕塑风格,注重形象的塑造,讲究精雕细刻又不失古朴大方;质地细腻但又细而不腻,坚而不燥。由于制作工序繁多,因此在中国四大名砚中,它相对其他三者更具一定的难度,更难制作,故也更为难得。

澄泥砚要求研制者必须具备多方面的知识与技艺,更多的是“砚外功夫”:要懂得物理、化学、土壤、地质、陶瓷以及文物与考古,还要熟悉与精通造型艺术。特别是绘画、雕刻、书法、篆刻、设计、色彩以及扎实的文学功底,深厚的艺术修养,娴熟的雕刻技艺等。

明末清初,澄泥砚技艺一度失传,基于历史缘由,澄泥砚由于其制作技艺的复杂,已慢慢显出下风,此项高深精绝的制砚工艺,至明末清初趋于失传。为了抢救这一民族文化遗产,绛州人,名相蔺相如的后裔,蔺永茂、蔺涛父子,于1986年始,多方搜集资料,潜心研究,反复实验,苦磨精炼,终于取得成功,在1994年成功复原这一古老技艺,使国之瑰宝——“绛州澄泥砚”这项古老深远的历史真品绝活新生,重放异彩。2008年,“澄泥砚制作技艺”入选国家级非物质文化遗产名录。

自党的十八大召开以来,在以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导下,我国在文化遗产保护和传承方面取得了显著成就。锦绣山河与五彩斑斓的文化遗产共同展现出一幅新时代生机勃发、欣欣向荣的动人画卷。

在实践过程中,产品设计专业的学生们不断思考如何将设计学原理与非遗文化的保护和传承相结合。他们提出,通过对非遗文化元素的现代化解读和创新设计,可以使得传统文化在当代社会焕发新生。

实践团队总结:“我们的每一分努力都将为非遗文化的传承与发展注入新的活力,开启设计的新篇章。未来,我们将把这次实践的收获融入自己的设计创作中,致力于成为连接非遗传统与现代的设计使者。”