习近平总书记强调:“要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩 。”为积极响应国家文化传承发展战略,深入挖掘非遗文化的深厚内涵,提升大学生对传统文化的认知与实践水平,厚植青年一代的文化传承责任感,2025年7月5日,陕西服装工程学院学子组建了“陶韵匠心非遗传承团队”。该团队以“陶韵千年・匠心筑梦”为主题,奔赴渭南市澄城县开展非遗传承实践活动,致力于在实践中体悟非遗魅力,为非遗传承贡献青春力量。

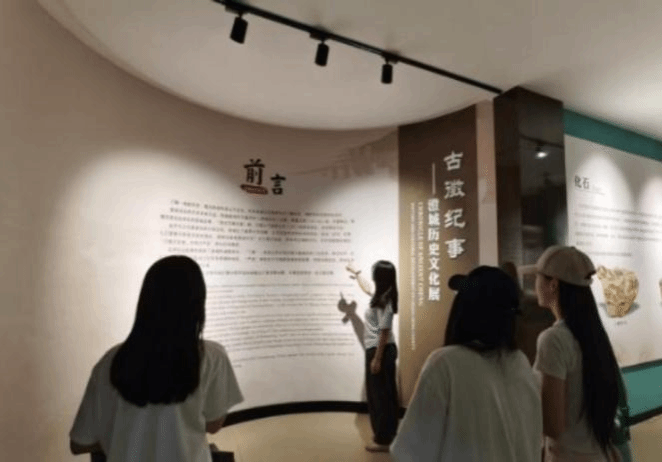

实践团队首站走进澄城县博物馆,在工作人员的细致讲解下,了解了澄城县的历史起源和发展概况,同时深入领略了尧头陶瓷的历史脉络。站在博物馆的展柜前,团队成员们透过史料与一件件文物,触摸澄城的往昔岁月,感受陶瓷的独特艺术魅力。

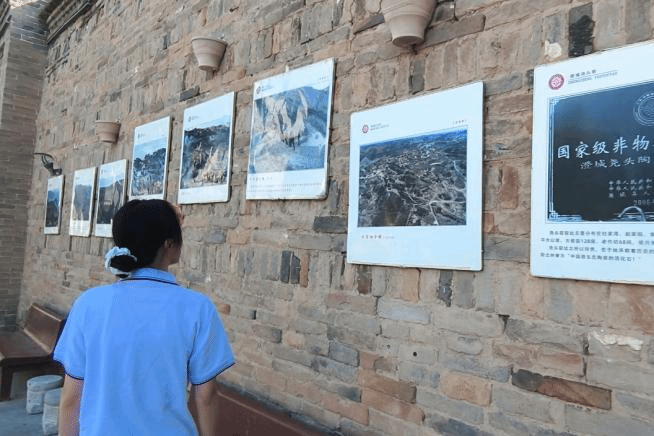

踏入园区,满目荒凉与废旧,古窑址在其中错落分布。整个遗址内容丰富,包括古遗址窑址,瓷片堆积层,古民居建筑群、古道、古树、作坊和高岭土等。队员们漫步在遗址间,仔细观察每一处遗迹,深切体会这份文化遗产的厚重。同时,也试图从荒凉中拼凑出尧头窑曾经窑火不息、人声鼎沸的场景。面对遗址的现状,队员们既感惋惜,也更加深刻地认识到非遗文化传承的使命感与紧迫感。

团队成员专程拜访了尧头窑烧制技艺国家级非遗传承人——刘忠阳,并参观了刘忠阳作坊。现场,刘师傅一边给陶瓷胚子上釉,一边向大家介绍了尧头窑陶瓷的发展历程,以及自己与陶瓷的渊源。“咱这尧头窑,明清时就火了,上世纪80年代,这里几乎人人都懂陶瓷,虽各有各的做法,但那时候市场需求量大。2000年以后就慢慢滞销了......”。从十七八岁接触制陶至今,年过六旬的刘师傅始终坚守在简陋的作坊里,日复一日打磨手艺。这些年来,他既执着于守护最传统的制陶技艺,也积极推动更多的窑头陶瓷走向了世界舞台。在与传承人近距离的交流过程中,团队成员真切感受到了古老技艺的魅力,也深刻理解了传统工艺背后蕴含的匠心精神与文化底蕴。

在非遗传承人刘忠阳的指导下,团队成员初步感受了搅釉、上釉等陶瓷制作工序。此外,团队成员还体验了拉坯,尽管初次操作略显生疏,但在反复尝试中逐渐掌握了力度与速度的平衡,这一陶泥在掌心失控变形又重塑的过程,让所有人对“匠人指尖有乾坤”有了切肤体悟。

实践期间,队员们不仅专注于技艺学习,更主动肩负起传播非遗文化的使命。他们、穿梭于古窑遗址与老作坊之间,用镜头捕捉拉坯时陶泥的流转、上釉时釉料的晕染、古窑斑驳的砖墙等珍贵瞬间,将这些画面精心剪辑成短视频,发布在各大网络平台上,让更多人透过屏幕感受尧头窑的独特魅力。此外,队员们还在园区、车站、街头等向游客分发自制的尧头窑文化宣传单与海报,热情地讲解古窑址的历史、陶瓷制作的工艺流程以及非遗传承人的坚守故事,力求让更多人深入了解尧头窑陶瓷文化,让这份百年遗产在时光流转中生生不息。

此次三下乡活动,“陶韵匠心非遗传承团队”以青春之力为尧头窑非遗注入鲜活动能。队员们用青年视角解读传统文化,用新媒体的力量拓宽传播渠道,不仅让尧头窑在数字时代焕发出更耀眼的光彩,更让这份凝结着匠人智慧与文明记忆的文化遗产,从历史深处走进当代生活,在更多人心中播撒下传承的种子。