为深入挖掘紫阳县非遗文化资源,助力乡村振兴,7月6日至19日,陕西服装工程学院教育学院“紫阳非遗文化实践团”赴安康市紫阳县城关镇,开展以“陶韵茶香浸食味,非遗技艺与美食文化赋能乡村行”为主题的三下乡活动。团队8名师生通过“理论研习—技艺实践—产业调研—文化反哺”四维模式,深度挖掘当地非遗与美食文化价值,为乡村振兴注入青春活力。

在紫阳富硒茶陶博物馆,实践团开启文化溯源之旅。成员们聆听馆长的专业讲解,系统了解硒元素地质成因、紫阳茶文化历史及富硒茶生产工艺;观看主题纪录片,直观感受茶产业发展脉络;近距离观摩馆藏茶文物与展品,品尝当地富硒茶,深化对茶文化内涵的理解。

随后的陶艺实践中,在专业陶艺师指导下,团队成员亲手体验拉坯、修坯、装饰等环节,将对紫阳文化的感悟融入茶具创作,切身感受传统陶艺的独特魅力。

紫阳县文化馆内,非遗研习与体验同步开展。团队深入研习紫阳剪纸、紫阳民歌(含汉调二黄)、紫阳蒸盆子制作技艺、紫阳毛尖茶制作技艺等非遗项目,通过查阅文献、观看纪录片,掌握其历史渊源与文化价值。在传承人现场教学中,成员们学习剪纸基本技法与图案创作,试唱民歌经典曲目,在动手与传唱当中,触摸非遗技艺的传承脉络。

实践团走进瓦房店茶山,在茶农和制茶技师指导下,参与鲜叶采摘、摊晾、杀青等制茶全流程,对比传统与现代工艺的差异,深入了解富硒茶产业现状。

同时,聚焦紫阳蒸盆子等特色美食,走访餐馆与传承人家中,观摩制作过程,采访制作人,用摄影摄像记录食材选择、烹饪技法等细节,探寻美食文化背后的经济价值与传承潜力。

在了解紫阳美食后邀请到了紫阳民歌省级传承人何显鹏老师为实践团的成员们讲解民歌的历史发展并现场演唱,切实感受到紫阳民歌的兼容性音乐风格、丰富的曲调体系、独特的真假声结合唱法及深厚的文化底蕴。

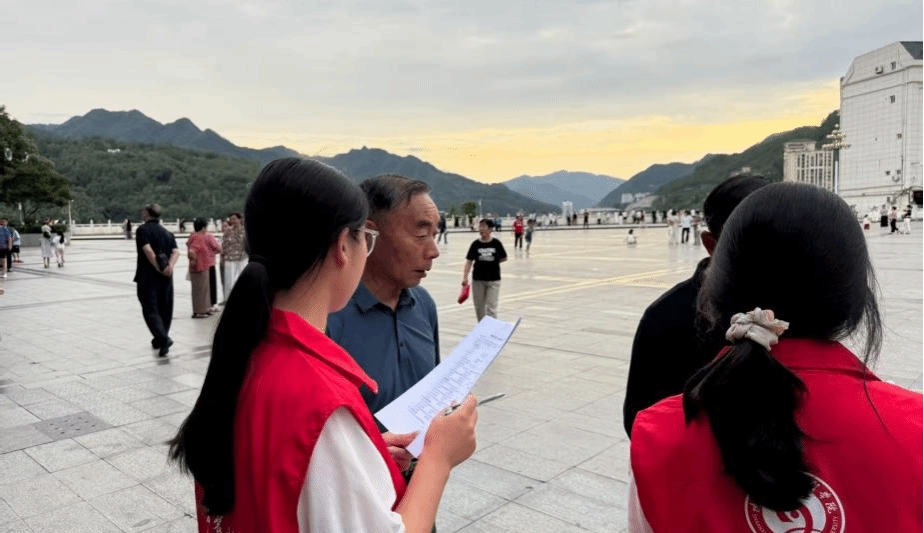

活动尾声,团队在乡村社区设立宣传点,发放制作打印的《紫阳非遗文化手册》,通过图文展示、技艺演示等方式,向村民普及茶陶、剪纸、民歌等文化遗产价值。城关镇居民王大叔的真切感慨,道出了活动对乡土文化自信的唤醒作用。

通过调查问卷并与村民互动交流,普及文化遗产保护知识,提升当地群众的文化自豪感与保护意识,实现从文化认知到乡村赋能的闭环。

指导教师周洁和于婷婷表示,实践团成员多为紫阳及周边县学生,熟悉本土文化的优势让调研更接地气。团队将把收集的30余小时影像素材整理成相关调研报告,并制作短视频,让非遗之美走出大山。

此次活动不仅是陕服学子践行“实践育人”的生动实践,更通过文化反哺为乡村振兴提供了新思路——当陶土遇见茶香,当剪纸映亮歌声,非遗与美食正成为激活乡土经济、凝聚文化认同的新动能。