“你见过泥塑开脸吗?彩笔越匀,色彩越艳,神韵就越足。开脸像点睛破壁,敷彩像彩虹落地。亲手绘制时,你能清楚看到一抹朱砂顺着线条晕染开来,那是吉祥的颜色,那模样真美!”

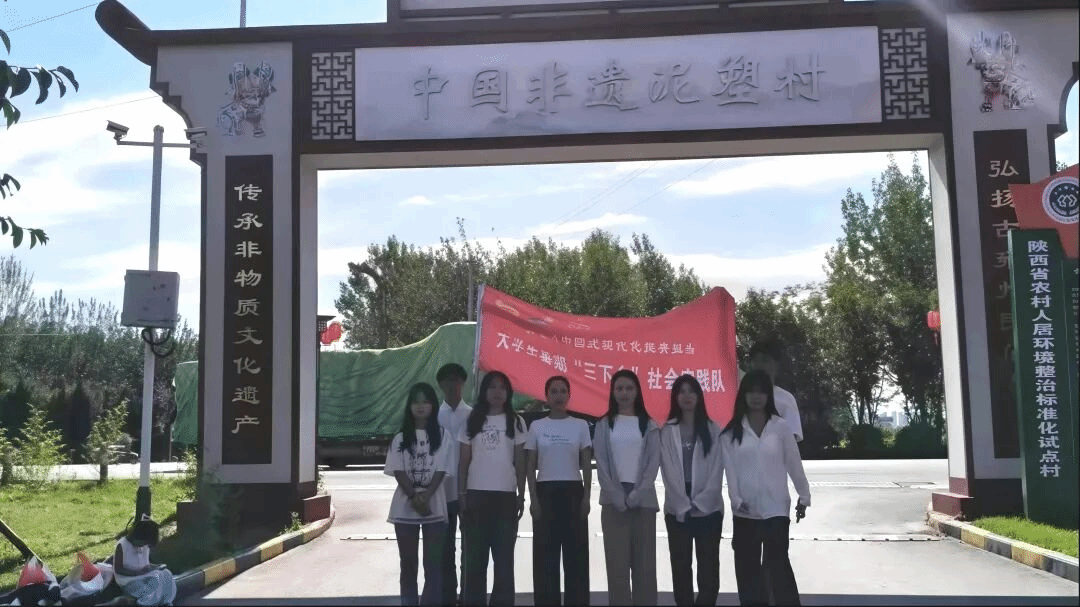

2025年7月7日,陕西服装工程学院暑期大学生“三下乡”青春“泥”行实践团一行人在指导老师的带领下,走进陕西凤翔。

以“非遗传承,青春建功”为主题开展实地调研,响应国家非物质文化遗产保护战略与乡村振兴战略部署。通过探访凤翔泥塑的制作工序非遗文脉与创新路径,青年学子们在传统技艺与现代设计的交融中,触摸乡村文化振兴的生动实践,感悟非遗产业在国家文化传承发展工程中的文化生命力。

01 寻 泥

上午九时,实践团队准时抵达。“胡深世家”的木质匾额在晨光中泛着温润光泽,瞬间将师生们带入一段跨越千年的泥塑艺术记忆。

步入泥塑工坊,老师傅忙碌而有序的创作场景瞬间吸引了同学们的目光。老师傅们端坐于木案前揉泥捏塑,从筛土、和泥到捏塑、彩绘,每一道工序都衔接紧密。同学们围在工作台前驻足观看,不时就“矿物颜料如何调配”等问题提问,传承人胡小红与团队成员耐心解答,让同学们对凤翔泥塑的制作流程有了更为直观和深入的了解。

02 访 艺

穿过弥漫着桐油与矿物颜料气息的巷道,实践队来到泥塑工坊,一股混合着黄土与颜料的醇厚气息扑面而来,瞬间唤醒了所有人的感官。

在这里,同学们不仅观摩了凤翔泥塑“九道工序”的完整流程,还有幸亲手尝试捏制基础坯型,那温润的黄土在指尖塑形,纹理随指腹流转,经手掌温度浸润后渐显韧劲,让人不禁沉浸其中,深刻体会到凤翔泥塑“土与火的艺术”的独特韵味。

03 承 脉

夏日的凤翔古城,清风送爽,非遗飘香。在活动现场,实践队员们早早支起摊位,桌上整齐摆放着提前备好的泥塑素胎、颜料、画笔,以及素白的扇面、天然漆料等工具。“大爷,您看这泥塑的底色要先涂均匀,凤翔泥塑最讲究‘三分塑,七分彩’,色彩得鲜亮才有精气神。”队员们耐心地向围拢过来的群众讲解技巧,从泥塑的线条勾勒到配色寓意,从漆扇的晕染手法到晾干注意事项,一一细致示范。

年过六旬的王阿姨拿起画笔,在队员的指导下为泥塑生肖涂上红色,她笑着说:“活了大半辈子,天天见泥塑,还是头一回自己画,这手艺真有意思!”一旁的孩子们则对漆扇染色充满好奇,小手握着毛笔蘸取颜料,在扇面上晕出五彩斑斓的图案,不时发出阵阵欢呼。实践队还准备了非遗知识宣传单,结合现场教学向群众普及凤翔泥塑、漆扇等非遗的历史渊源,让大家在体验中加深对本土文化的了解。

此次义摊活动旨在呼应国家 “让非遗融入现代生活” 的倡导,让更多凤翔人尤其是青少年近距离接触、感受家乡文化的魅力。“我们希望通过手把手的教学,打破大家对非遗的‘距离感’,让传统技艺真正走进日常生活,为国家文化强国建设筑牢基层根基。”活动持续近半天,吸引了上百名群众参与,大家带着自己亲手完成的泥塑和漆扇满意而归。

一把把承载着匠心的漆扇,一个个色彩明快的泥塑,不仅成为传递文化的载体,更串联起传承与创新的纽带,让凤翔非遗在互动体验中焕发新的生机。