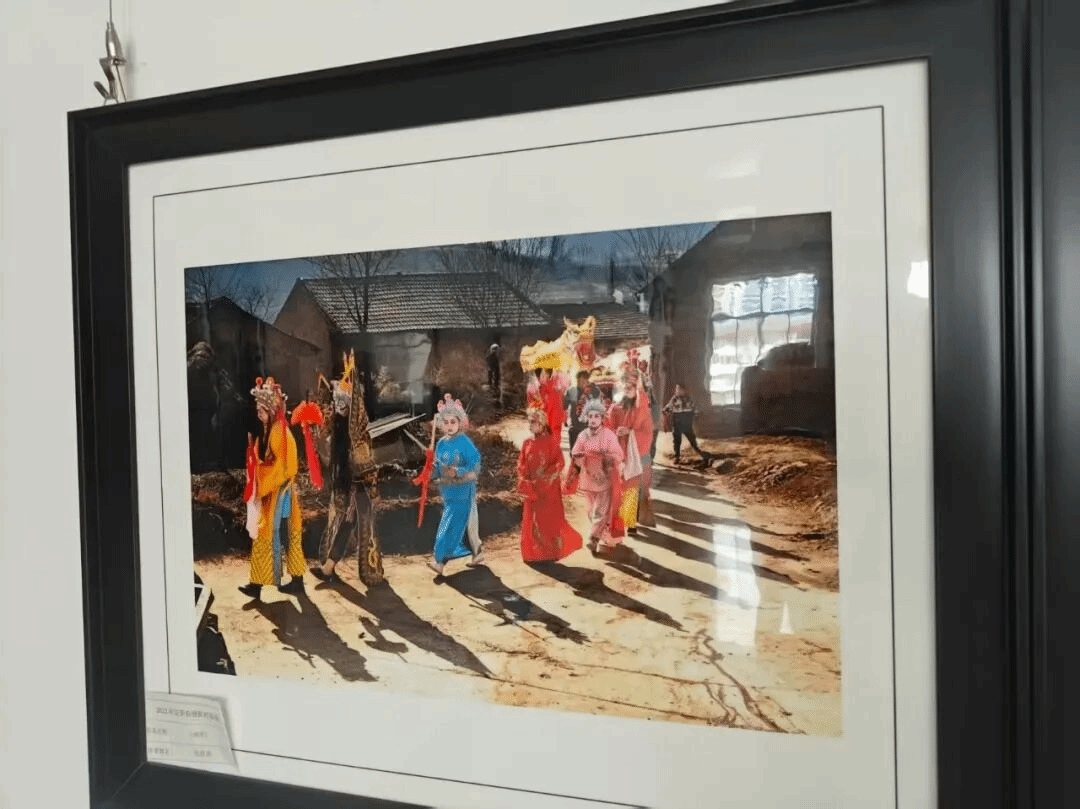

陇县社火作为国家级非物质文化遗产,起源于宋元,普及于明清,盛行于建国前,是古代陇州先民图腾崇拜、祈天求福的传统民俗礼仪活动。为了将陇州社火古老的民间艺术传承下去,让更多的人了解社火的历史渊源、表演形式、文化内涵等,防止非遗文化的失传,使社火文化的火种得以延续,7月11日清晨,陕西服装工程学院“寻迹陇州,薪火相传”陇县非遗社火振兴团开启了暑期“三下乡”非遗文化探访之路。团队成员走进陇县的博物馆、社火非遗馆与头帽馆,在与当地非遗传人进行的对话与实践中,感受陇县社火承载千年的历史文化底蕴与匠人传承的魅力。

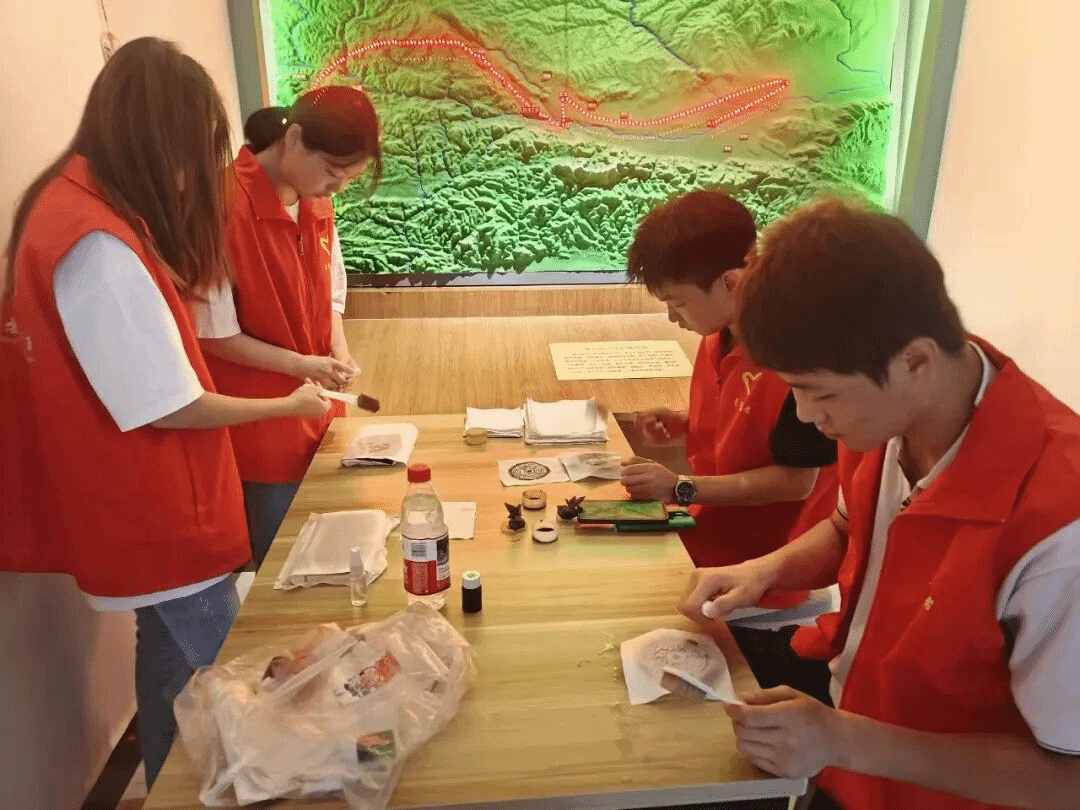

1 一张拓片藏古韵 陇州博物馆的非遗体验时光

首站到达陇州博物馆,从彩陶系列作品中了解先民生息的工具,在汧陇之间了解秦风烈烈,在关山飞度彰显大汉雄风,以时间为脉络,全面展示了陇县在古代历史中的发展脉络和重要地位,生动诠释了陇县从远古到近代的历史变迁。缓步走过博物馆的展柜,青铜器的绿锈凝结着商周的晨露,石碑上的刻痕沉淀着秦汉的风烟。通过拓片体验“触摸历史温度”,仿佛能让人想象到在博物馆里,指尖触碰工具,亲手拓印出文物印记的场景,那种与千年历史近距离接触的感觉格外真切。

2 方寸脸谱绘忠奸 非遗馆中见社火魂

在非遗馆内那一张张巴掌大的脸谱,是民间艺人笔下的 “春秋史”。赤红如燃的底色,往往勾勒着关羽般的忠义肝胆;靛蓝如墨的面庞,多是包拯式的铁面无私;而那黑白相间的碎花脸,许是窦尔敦的侠肝义胆,每一笔交错的纹路都在诉说绿林好汉的磊落与不羁。在展台上,褪色的老脸谱与新绘的作品并排而立,前者的颜料虽已斑驳,却能窥见当年社火巡游时的热闹;后者的色彩鲜亮如新,延续着老辈人的笔法与心气。

非遗馆里的每一张脸谱,都是社火魂的具象化。那魂,是艺人们 “一笔一划不跑偏”的坚守,非遗传承人杨秉权带队员们体验了画社火脸谱的过程,队员们握着狼毫笔,在素白的脸壳上晕染、勾勒、点染,看似随意的色彩铺陈,实则暗藏着约定俗成的 “密码”—— 红色表忠勇,白色显奸佞,金色喻神佛,黑色示刚直。在杨老师他看来 “画脸谱如做人,容不得半分敷衍”,于是辈辈相传的不仅是调色的配方,更是对传统的敬畏。

3 头帽不语 却承载陇州社火千般神采

走进社火头帽馆,目光掠过那些堆叠的绒球、颤动的珠串、刺绣的纹样,仿佛能听见锣鼓声中头帽翻飞的轻响。陇州社火头帽的制作,是一场与针线、布料、金银线的漫长对话。

在非遗社火头帽第五代传承人张平玉老师热情地向队员们讲解他对社火头帽文化的历史,样式和类型、发展传承等进行介绍,重点讲述社火头帽的刻版、掐铁丝、捏七分(厘粉)、刷清漆、贴金、组装等步骤的制作技巧,带队员们感受了社火头帽妆造体验。在与张老师交流探讨中,队员们了解头帽制作的不易,对其精湛的制作工艺和其对文化传承的奉献感到敬佩。为了留住祖辈们的技艺,张平玉老师通过常常奔走乡间、社区、学校,对喜欢陇州社火头帽制作技艺的三百多名爱好者和学生进行义务培训、对有潜力的十多名艺人实施资助、对社火头帽的文化内涵深层次挖掘等方式方法,让陇州社火头帽制作技艺,得到了保留、传承、发展。

4 薪火传社火陇县 非遗文化里的坚守与新生

每年正月十五,陇县的主干道上总会升起两排火把。老艺人的马社火队伍在前,青布包头,皂靴踏地,脸谱上的油彩在火光里泛着古铜色;年轻人的创新队在后,LED 头帽闪着流光,电子屏上滚动着 “社火小知识”。当两列队伍在十字路口相遇,锣鼓声合二为一,老辈人的 “咚锵” 与年轻人的 “嘀嗒” 交织,像一场跨越时空的对话。

或许千百年后,当后人翻开陇县的史册,会看到这样的记载:有一群老人,用掌心的老茧护住了社火的根;有一群年轻人,用跳动的思维续上了社火的脉。而那永不熄灭的锣鼓声里,藏着最朴素的真理 —— 所谓传承,不过是老火传新火,新火续老火,让每一代陇县人,都能在社火的光影里,看见自己的来处,也找到前行的力量。

非遗文化的传承正是老一辈的坚守与年轻人的创新相互融合的结果。老艺人和年轻传承者相互借鉴,共同推动社火在新时代持续发展,让非遗文化在时光中不断延续。