一

姓名:张潮秀

学院:教育学院

班级:学前教育2401班

实践地点及单位:青海省海东市乐都区岗沟街道七里店社区

实践岗位:志愿者老师

实践感悟:

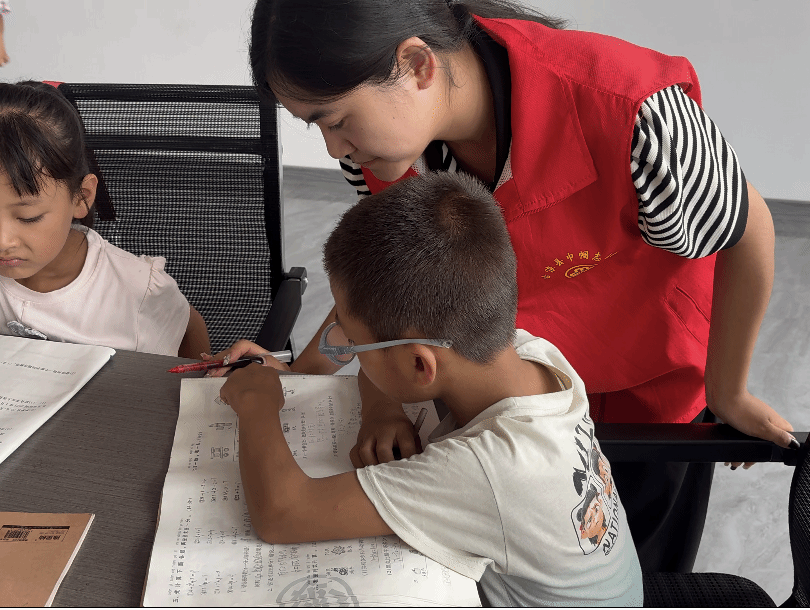

当夏日的阳光透过教室的窗户洒在孩子们的手工作品上时,我忽然明白,教育从来不是单向的灌输,而是双向的成长。这个暑假,我以志愿者老师的身份走进社区学习中心,辅导孩子们完成暑期作业,与他们一起游戏、折纸,这段经历带给我的,远比我付出的要多得多。

最初,我怀揣着"传授知识"的使命感而来。然而很快发现,孩子们需要的不仅是正确答案,更是一个能够理解他们思考过程的倾听者。

在手工折纸活动中,我见证了教育最动人的模样。一张普通的彩纸在孩子们手中变幻出无限可能——有的折成纸飞机,有的变成小青蛙。小朋友的手工作品总是歪歪扭扭,但他们的眼中闪烁的专注光芒却最为耀眼。当我不再执着于"标准答案",而是鼓励每个孩子表达自己的创意时,教室变成了创意的乐园。这种超越标准化的教育,恰恰保护了最珍贵的想象力和个性。

课间游戏中,孩子们教会我重新发现简单的快乐。老鹰捉小鸡时肆意的奔跑,丢手绢时开怀的笑声,这些看似幼稚的游戏,却构建起我们之间最自然的情感联结。

回顾这段志愿经历,我收获的不仅是教学经验的积累,更是教育观的革新。孩子们像一面镜子,照见我自己成长中丢失的好奇与勇气;而教育,原来是在建立心与心之间的桥梁。当最后一天孩子们将折纸作品送给我时,我突然懂得:最好的教育,是让师生都能成为更好的自己。这或许就是志愿服务的真谛——在给予的同时,我们获得的馈赠更为丰厚。

二

姓名:张艳

学院:教育学院

班级:小学教育2303班

实践地点及单位:古浪县红宇社会工作服务中心

实践岗位:红宇大学生志愿者

实践感悟:

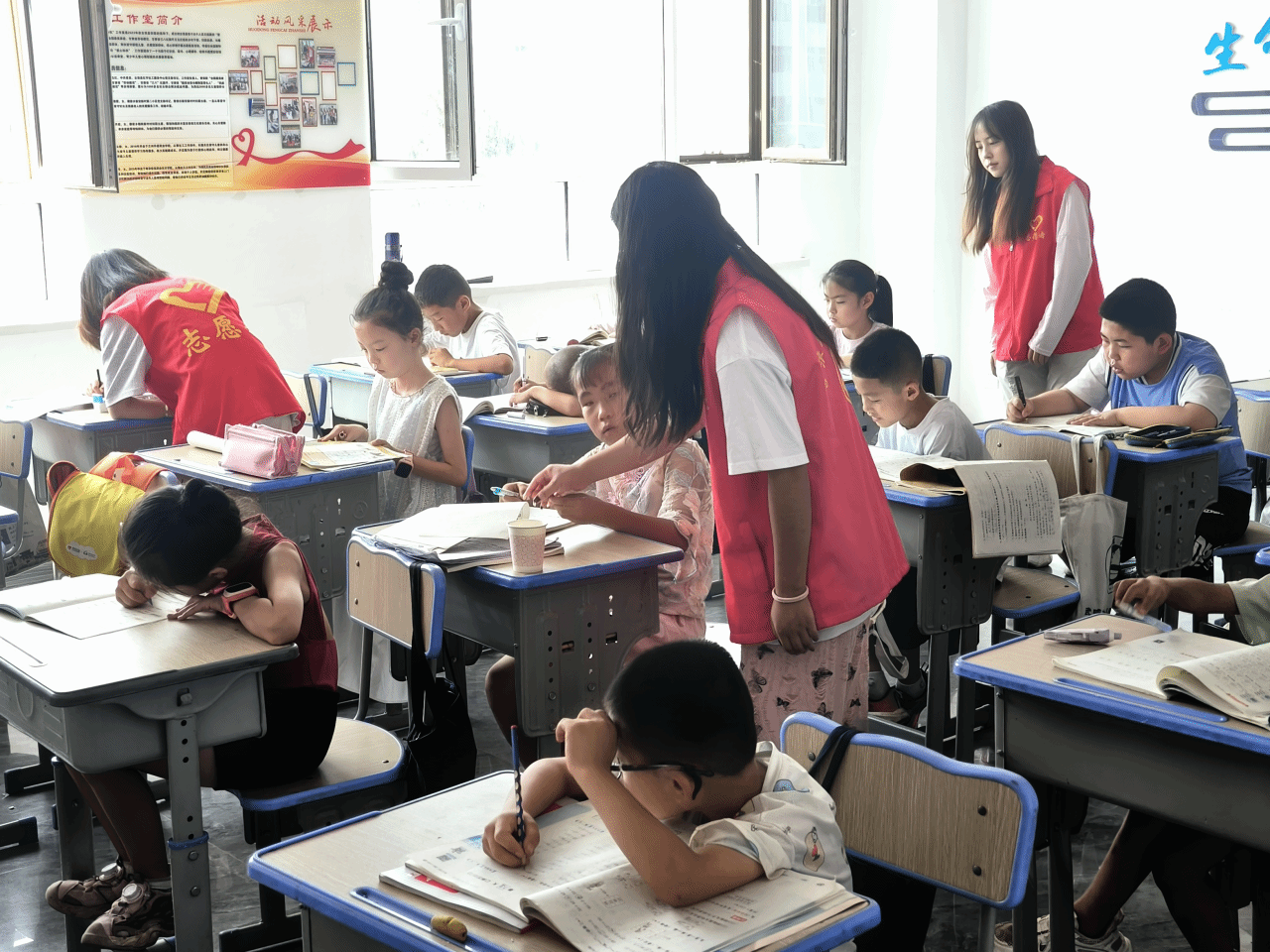

作为小学教育专业的学生,暑期我有幸在古浪县绿洲小城镇一老一幼关爱服务中心,为留守儿童开展课业辅导与心理关怀工作。

参与实践,让我对小学教育有了更深切认知。辅导课业时,我需兼顾知识传授与学习兴趣激发,深知小学阶段是习惯养成、思维启蒙关键期,精准教学、耐心引导多重要。给予心理关怀,倾听孩子们心声,更懂留守儿童对陪伴与爱的渴望,明白小学教育不仅是知识传递,更是心灵滋养。

这段经历,锤炼了我的教学实践与沟通共情能力,也让我更坚定投身小学教育的信念。孩子们纯真的笑容与求知目光,激励我深耕专业,未来要用更科学的教育方法、更温暖的陪伴,守护他们成长,践行小学教育工作者的责任,让每个孩子都能在爱与知识中绽放光彩。

三

姓名:赵晓微

学院:教育学院

班级:小学教育Z2401班

实践地点及单位:新堡镇安定社区

实践岗位:辅导老师

实践感悟:

今年暑假,我很荣幸参与“返家乡”七彩假期爱心托管,在实践中,我收获的不仅是与孩子们相处的温暖,更有对责任与成长的深刻体会。

从“手忙脚乱”到“从容应对”

起初面对一群精力旺盛的孩子,总被突如其来的问题包围——“老师,这道题我不会”“他抢我画笔”……常常手忙脚乱。但慢慢学会观察他们的性格:有的孩子需要耐心引导,有的要给予肯定鼓励,有的则得用趣味互动吸引注意力。后来能从容处理突发状况,这种“掌控感”让我明白,沟通的关键是走进对方的世界。

被童真治愈的瞬间

孩子们的世界简单又纯粹。记得有个内向的小女孩,起初总躲在角落,某天突然把画着“托管老师”的画塞给我;还有一群男孩,会在课间凑过来分享他们的“小秘密”。这些瞬间让我发现,真诚的陪伴比任何技巧都重要,他们的笑容是最直接的反馈,也让我更懂得“付出”本身的意义。

对“家乡”的新理解

这次实践让我跳出“游客”视角,看到家乡的另一种模样:社区里为孩子奔波的家长、默默支持托管工作的志愿者……他们的付出让“家乡”不再只是地理概念,而是充满温度的共同体。也让我意识到,年轻人能为家乡做的,或许就是从这些微小的事开始,用自己的方式传递力量。同时,这段经历也教会了我:教育是双向的成长,而扎根脚下的土地,能收获最踏实的感动。